おいおい、またか?

「ウェッジは3本がいいですか?4本がいいですか?」 って、そんなの聞く前に、プロのプレーをちゃんと観てるのかい? 🤨

渋野日向子プロだって、2022年頃までは ウェッジ4本体制 だったんだぜ?

それが今じゃ、50°・54°・58°の3本体制にシフトチェンジ。

「何でだろう?🤔」って思ったお前さん、センスあるじゃねぇか!

クラブ本数を変える=プレースタイルの進化 ってことを、うっすら感じ取ってるってわけだな。

でもな、ここで終わるんじゃねぇ。

本当に「プロの選択の意図」を理解したいなら、 クラブスペック記事を眺めてニヤニヤしてるだけじゃダメだ!

🔍 答えは“プロのリアルなプレー”にある。

グリーン周りでの「ピッチ&ラン」

バンカーショットでの「フェース開き具合」

ウェッジ選びの判断基準や“打つ直前の微調整”――

そういう「生きた技術」は、VODでプロの動きを“盗み見”するしかないんだよ!

この記事では、

- 渋野プロが ウェッジ4本→3本に変えた理由

- プロによって違う ウェッジ選びの戦略

- そして、VOD観戦でショートゲームを学ぶ極意

…この辺を、俺がしっかり教えてやる!😎

最後まで読んだら、きっとこうつぶやくはずさ。

「VODでプロのウェッジショット、じっくり観たくなってきた…」 ってな!

🎯 **さぁ、行くぜ!ウェッジ選びの“真実”を暴いてやろうじゃねぇか!**🔥

🧠 なぜウェッジの本数選びは重要なのか?

「100ヤード以内を制する者がゴルフを制する」――

これは、ゴルフ界で昔から言われてる“真理”だな。🏌️♂️🔥

ドライバーでかっ飛ばしても、アプローチで寄せられなきゃ “ナイスボギー” で終わり。

逆に、100ヤード以内をビシッと寄せられれば、パーやバーディのチャンスが倍増するってもんよ!

で、その100ヤード以内を制する鍵が、そう――

ウェッジの本数選び ってわけさ。

⚖️ ウェッジの本数がスコアに影響する理由

「ウェッジなんて2~3本あれば十分でしょ?」って思ってるお前さん、ちょっと待ちな。

実は、ウェッジの本数次第でスコアメイクの“しやすさ”が全然違うんだぜ。

なぜかって?

それは、アプローチで求められる3つの要素が変わってくるからだ。👇

🎯 アプローチで重要な3つの要素

- 距離感:

ウェッジのロフト差が小さいほど、振り幅を一定にするだけで距離感が掴みやすい。 - 弾道の高さ:

ウェッジの本数が増えれば、低めのピッチ&ランから高めのロブショットまで対応力がUP。 - スピンコントロール:

ロフト角が変わることで、スピン量の調整幅が広がり、攻めのバリエーションが増える。

🟢 ワンポイント!「ウェッジの本数が違うと何が変わる?」

| 🚩 本 数 | 🎯 メリット | ⚠️ デメリット |

|---|---|---|

| 4本体制 | 距離感を「振り幅」で調整でき、弾道の選択肢が豊富。 | クラブ選びに迷いやすく、ロングゲーム用クラブが1本減る。 |

| 3本体制 | クラブ選びがシンプルで、プレッシャー下でも迷いが少ない。 | 距離感を「感覚」で掴む必要があり、ミスが増える可能性あり。 |

社長、それって要するに ロフト角の違い=打ち出し角とスピンの違い って話ですよね?

おぉ、うんちく王子。言いたいことはわかるがな…

お前さん、“数値”で語る前に、プロのウェッジショットの高さやバックスピンを “目で観て” 理解したことあんのか?

えっ?…い、いや、まだですけど、理論的には…

理論だけじゃダメなんだよ!

渋野日向子プロが ピッチ&ランで転がすか、ロブで上げるか…その選択の瞬間を、VODでじっくり観察してこそ “使える知識”になるんだ!

え~?でも、テレビ中継でもプロのショットって見れますよね?

ちあきちゃん、それが“大きな勘違い”だ!

テレビ中継じゃ、ショットの瞬間だけが映ることが多い。

でも VOD観戦なら、ショット前の“クラブ選び”や“ルーティン”まで全部チェックできるんだぜ!

えっ、それって… プロがウェッジを選ぶ“理由”がわかるってことですか?

その通りだ!

渋野プロが、なぜ 54°ウェッジをバンカーで使うのか?

なぜ 50°ウェッジでピッチ&ランを選ぶのか?――

その 思考のプロセスが、VOD観戦なら“見て学べる”んだよ!

🔍 渋野日向子がウェッジを4本から3本に変えた理由

さて、肝心の話に戻ろう。

かつて、渋野プロは 46°・50°・54°・58°の4本体制 だった。

でも今は、50°・54°・58°の3本体制 に変更。

この変化には、明確な理由があるんだ。

1️⃣ 飛距離アップに伴う“ギャップ調整”

渋野プロは飛距離が伸びてきて、ピッチングウェッジで 135ヤード超え を記録するようになった。

これに伴い、ウェッジ間の距離ギャップが変わり、 「50°・54°・58°」でバランスが良くなったんだ。

(注:135ヤード超えはあくまでも憶測です。)

2️⃣ ロングゲーム強化のための“クラブ再配置”

ウェッジを4本から3本に減らしたってことは、そのぶん “他の1本” を追加できるってことだ。

渋野プロの場合、ロングゲーム強化のためにユーティリティを追加した可能性が高い。

3️⃣ 攻めるゴルフへのシフトチェンジ

プロのショートゲームってのは、守りじゃなく攻めが基本。

渋野プロは 3本体制にしてアプローチ選択をシンプルにすることで、

迷いなくピンを狙う姿勢を強化したってわけだ。

プロのクラブ選びってのは、ただ“飛ぶから”とか“スピンがかかるから”じゃねぇ。

渋野プロのウェッジ選びをじっくり観察すれば、きっとその“理由”がわかるさ。

…で? どうやって観るかって? VODしかねぇだろ!

▶️ 渋野日向子プロの2025年最新クラブセッティングはこちら!

🟢 プロのウェッジ選びを“VOD観戦”で学ぶべき理由

「ウェッジ選びの基準なんて、プロの真似をすればいいでしょ?」

…そんな風に思ってるなら、それこそ “浅い” ってもんだ。

同じ4本体制でも、上田桃子プロはロブショット重視、

小祝さくらプロは転がし重視――プレースタイルによって選び方が全然違うんだ。

🎯 プロのウェッジ選びは“ライブで観る”だけじゃ不十分!

テレビ中継じゃ、アプローチショットの前後がカットされることが多い。

でも、VOD観戦なら、こんなポイントが “見える化” できる。

🔍 VOD観戦でわかる3つの“プロの選択の裏側”

- ショット前のクラブ選びの迷いゼロな姿勢

- 構えた瞬間のフェース開閉のわずかな動き

- 打った後、どのくらいランを計算してるかの“反応”

🎙️【VOD観戦で得られるヒント】

でも、VOD観戦で何を観ればいいかわからないかも…💦

いや、それは簡単さ。

①アドレスでクラブフェースがどう向いてるか

②打つ前にどこを見ているか

③打った後、ボールの落とし場所を確認しているか――

この3つを観察すれば、アプローチの勘がわかるって理論があるんだ!

わぁ!うんちく王子、ちょっとカッコいい…かも…💦

そ、そりゃ、まぁ…VODでちゃんと研究してるからね!

ま、まぐれ当たりにしちゃ、なかなかイイ線いってるな。

でもな、その“3つの観察ポイント”、

実際に VODでプロのプレーをじっくり何度も観たからこそ、得られた知識だってこと、忘れんなよ!

🎯 ウェッジ選びの答えは、VOD観戦にあり!

ウェッジ3本 or 4本――

その選択がゴルフのスコアに大きく影響すること、もう理解できたか?

渋野プロのセッティング変更も、プレースタイルの進化を支えるための決断だったんだ。

そして、こうした「選択の意図」を知るためには、プロのプレーを“生で観る”ことが一番。

📺 \今こそ、VODで女子プロのウェッジ選びを学ぼう!/

- 「ピンを狙う渋野日向子プロのアプローチ」

- 「転がしを多用する小祝さくらプロのクラブ選び」

- 「ロブショット名人・上田桃子プロのフェース使い」

…これらを VODでじっくり観察 すれば、あなたのウェッジ使いも格段に進化するはずだ!

ウェッジは“数値”じゃなく、“目で盗む”もんだ!

さぁ、お前さんも VOD観戦でプロの秘密を盗みに行ってこい!

📲 \今すぐ“プロのウェッジ戦略”をVODで観てみよう!/

👉 VOD観戦でプロの技を盗む!

🛠️ 渋野日向子がウェッジ3本体制に変更した3つの理由

ウェッジ4本体制から3本体制への変更――

これ、ただの「クラブの数合わせ」だと思ったら大間違いだ。

渋野日向子プロが 46°・50°・54°・58°の4本体制 から、

50°・54°・58°の3本体制 に切り替えたのは、明確な意図があってのこと。

さぁ、プロがウェッジ本数を調整する本当の理由を、一緒に覗いてみようじゃねぇか!🏌️♂️💥

🛠️ 距離ギャップの最適化

「ウェッジの距離ギャップ」――これが、渋野プロが3本体制に踏み切った 最大の理由だ。

飛距離が伸びたことにより、PW(ピッチングウェッジ)の飛距離が約135ヤードまで到達。

それに伴い、ウェッジ間の飛距離ギャップが広がりすぎちまったってワケだな。

🏌️♂️ 【Before:4本体制時の距離設定】

⛳️ クラブ 🎯 飛距離(目安)

PW(46°) 135ヤード

50°ウェッジ 110ヤード

54°ウェッジ 90ヤード

58°ウェッジ 70ヤード

このセッティング、当時の飛距離バランスを考えりゃ、悪くはなかった。

でもな、飛距離が伸びたことで、110ヤード付近の微妙なギャップが気になるようになったんだ。

🎯 【After:3本体制後の距離設定】

🏌️♀️ クラブ 🎯 飛距離(目安)

PW(46°) 135ヤード

50°ウェッジ 115ヤード

54°ウェッジ 95ヤード

58°ウェッジ 75ヤード

🔍 3本体制に変えた距離的メリット

PWと50°の飛距離ギャップが均等化

→ PWで135ヤード、50°で115ヤードという 絶妙な20ヤード差 が完成。

30~100ヤードの距離感がシンプルに!

→ 50°・54°・58°で 30・50・70ヤード付近の打ち分けがしやすくなった。

アプローチの“打ち分け判断”が楽になる

→ 「この距離ならコレ!」と即決できる。

飛距離が伸びると、ウェッジ選びも変わるんだよ。

渋野プロは “距離の迷い”をVODで確認してたに違いねぇ。

お前さんも プロの距離感合わせを、VOD観戦で盗んでみろ!

🚀 ロングゲーム強化のためのセッティング変更

ウェッジを1本減らすってことは、クラブ枠が1つ空くってことだ。

プロのセッティングってのは「14本全部ギリギリ」まで考え抜かれてる。

ウェッジを4本→3本にした背景には、ロングゲームの強化という狙いがあった。

🧠 ウェッジ1本減で増えた“攻撃力”

ユーティリティの追加で、200ヤード付近の攻略力UP!

ウッドの本数を増やし、コース戦略を多彩に!

飛距離ギャップが埋まり、パー5の2オンチャレンジが可能に!

海外ツアーじゃ、200ヤード前後のショット精度が問われる。

渋野プロはウェッジ1本減らして、ロングゲーム強化に全振りしたってわけだ!

社長!つまり、ウェッジ4本→3本にしたのは、ロングショット重視ってことですか?

おうよ!海外ツアーじゃ 200~220ヤードを正確に狙うクラブが重要だ。渋野プロはそこに目をつけて、ウェッジを1本減らして、ユーティリティを追加したんだな。

うわぁ…!確かに 米ツアーのコースって長いですもんね!

でも…そのぶん、アプローチは難しくなりません?

だからこそ、ウェッジ3本で打ち分ける技術をVODで研究してるんだよ。

…お前も “VODでプロのウェッジ術”、覗いてみな!

🔥 攻めの姿勢への変化

渋野プロってのは、元々 攻めのゴルフ が信条のプレーヤーだ。

でも、ウェッジが4本あると、どうしても選択肢が増えて、迷いが生まれる。

そこで、3本体制に切り替えて、“打ち方”と“狙い”をシンプルにする作戦に出たんだな。

🎯 攻めの姿勢を強化する3本体制のメリット

選択肢が少ないから迷わない!

→ ピンが近けりゃ54°、奥なら50°、上げるなら58°――これだけ覚えりゃOK。

攻撃的アプローチが可能に!

→ 迷わず打つことで、インパクトが安定し、ピンをデッドに狙える。

プレッシャー下でも冷静に判断!

→ クラブ選択で悩む時間が減ることで、メンタルの余裕が生まれる。

ウェッジ選びで悩む時間?

渋野プロはそんなもん、最初から作らねぇんだよ。

…その**“決断の速さ”**を知りたいなら、VODでスロー再生してみな!

🏆 ウェッジ3本体制の理由は“戦略的進化”にあり!

ウェッジ4本から3本へ――

この変更は、飛距離アップ・ロングゲーム強化・攻めの姿勢強化という、

渋野プロの戦略的進化を支える決断だったんだ。

🎯 ウェッジ3本体制の3つのポイント

📏 飛距離ギャップの最適化:飛距離向上に合わせてウェッジ間のギャップを整備。

🚀 ロングゲーム強化:ウェッジ1本を減らし、ユーティリティを追加。

🔥 攻めの姿勢強化:選択肢を減らして、迷いなくピンを狙うゴルフに転換。

プロがウェッジ本数を変えるのには、必ず理由がある。

渋野プロが攻める姿勢を“本気で強化”したその背景、

VODで実際のプレーを観りゃ、さらに納得できるはずだぜ!

📲 \今すぐ“プロのウェッジ戦略”をVODで観てみよう!/

👉 VOD観戦でプロの技を盗む!

⚖️ ウェッジ3本vs4本!アマチュアに最適な選び方とは?

お前さん、ウェッジの本数を「何となく」で決めてないか?🤨

「プロが3本だから、俺も3本でいいや」――そんな安易な考えで、アプローチが安定するわけがねぇ。

実は、ウェッジの3本体制と4本体制は、ただの本数の違いじゃない。

プレースタイルやコース戦略、

そして100ヤード以内の考え方そのものが変わってくるんだ!

さぁ、ここで 3本vs4本のガチンコ勝負 を見てみようじゃねぇか!🏌️♂️🔥

✅ ウェッジ4本体制のメリット

🎯 距離感をつかみやすい!

ウェッジ4本体制の最大のメリットは、距離感の“型”が作りやすいことだな。

ロフト角が細かく分かれてる分、

「スイングの振り幅=距離」って法則が体に染み込む。

たとえば、時計の針スイングを使えばこんな具合だ👇

- 50°ウェッジ:9時 → 80ヤード、10時 → 95ヤード、11時 → 110ヤード

- 54°ウェッジ:9時 → 65ヤード、10時 → 80ヤード、11時 → 95ヤード

こうやって 「振り幅を一定にするだけで距離感が身につく」のが、4本体制の強みだ。

🎯 ショットバリエーションが増える!

ロブ、ピッチ&ラン、バンカー、ランニングアプローチ――

ウェッジの本数が多ければ、そのぶん「引き出し」が増える。

- グリーン奥にピンが切られたとき → 50°で低く転がす。

- バンカー越えのショートサイド → 58°でハイロブを打つ。

この “クラブを選ぶ=アプローチの選択肢が増える”のが4本体制の醍醐味よ!

アプローチの“引き出し”を増やしたいなら、4本体制が手っ取り早い。

でもな、“使いこなせるかどうか”は、お前さん次第だぜ?

❌ウェッジ4本体制のデメリット

⚠️ ロングゲーム用クラブが1本減る!

ウェッジを4本入れるってことは、ロングゲーム用のクラブを1本削る必要がある。

例えば、4本体制のために 5番ウッドやユーティリティを抜いた結果、

200ヤードのパー3で「何を使えばいいんだ?」って大慌て…なんてことも。

⚠️ クラブ選びで迷いやすい!

ウェッジが4本あると、状況ごとに「どれを使うか」で迷いやすくなるんだな。

特に、こんな状況で頭が真っ白になるアマチュアは多い👇

- 残り70ヤード:50°?54°?58°?

- グリーン手前の花道:50°で転がす?54°でふわっと?

迷いすぎると、スイングのリズムも乱れて、結果は… ザックリ、トップ、そして涙目ってな。

社長~!ウェッジ4本って、何だか頭がこんがらがりそうですね💦

ははっ、ちあきちゃん、その通り!

4本体制ってのは、距離感練習にはもってこいだけど、実戦で即判断するのは難易度高めだ。

やっぱりプロってすごいんですね…

いや、それだけじゃない!プロたちは試合前に“距離感練習”を徹底してるんだ。

例えば渋野プロも、練習場で各ウェッジの飛距離と弾道を“VODで確認”して復習してるらしいですよ!

えっ、VODって“ただの観戦ツール”じゃないんですか?

甘いな、ちあきちゃん!

VOD観戦=“プロの練習メニュー”を盗み見る特権だってこと、覚えときな!

✅ ウェッジ3本体制のメリット

🎯 クラブ選択がシンプル!

3本体制最大のメリット、それは迷いのなさだ。

**50°・54°・58°の3本構成なら、「距離=振り幅」「状況=ロフト選択」**がシンプルになる。

例えば…

- ピッチ&ラン → 50°

- ピン位置中央 → 54°

- バンカー越えのロブ → 58°

迷わず打てるから、スイングに「キレ」が出るってわけだ!

🎯 ロングゲームを強化できる!

ウェッジを1本減らすってことは、

ユーティリティ・フェアウェイウッド・5番アイアンなど、ロングゲームクラブを1本追加できる。

特に、飛距離が必要な海外コースや、ロングホールでの2オン狙いには欠かせない選択肢になる。

ウェッジ3本で攻めるってことは、ロングゲームの選択肢を増やす“攻めの姿勢”でもあるんだよ!

❌ ウェッジ3本体制のデメリット

⚠️ 1. 距離感を“感覚”で合わせる必要がある!

ウェッジが3本だと、クラブで距離を埋めるのが難しくなるんだな。

例えば、残り70ヤードのとき…

- 54°の軽いスイングか?

- 50°のコントロールショットか?

この判断を感覚だけで決めなきゃならないのが、3本体制の難しさってわけだ。

⚠️ 練習量が必要!

プロは3本でも距離感をバッチリ合わせるけど、それは練習量の賜物だ。

スイングの振り幅や打点を安定させるため、プロたちはVODで自分のフォームを徹底分析してるんだ。

- プロの練習風景をVODで観る

- ウェッジショットのインパクト位置を観察

- フェースの開き具合&スイングスピードをチェック

お前さん、距離感を磨きたいなら、VODでプロのウェッジ練習を観察しな!

練習場で“何を意識してるか”が、きっとわかるはずだ!

🎯 結局、アマチュアには3本?4本?

さぁ、お前さんならどっちを選ぶ?

3本体制?それとも4本体制?

🟢 4本体制がオススメな人

- 距離感に自信がなく、振り幅で感覚をつかみたい人。

- ショートゲームを鍛えて、“アプローチマスター”になりたい人。

- クラブ選びをじっくり考え、状況に合わせてショットを使い分けるのが好きな人。

🔴 3本体制がオススメな人

- 攻めのゴルフが好きで、迷わずピンを狙いたい人。

- ロングゲームを強化したい、飛距離派ゴルファー。

- 練習熱心で、距離感を“感覚”でつかむ自信がある人。

社長、これって結局、プレースタイル次第ってことですよね?

おっ、たまには鋭いな!

守りのゴルフなら4本。攻めのゴルフなら3本。結局は自分のゴルフをどう魅せたいかって話だ。

なるほど…。

でも、渋野プロが実際に3本体制でどう攻めてるか、もっと知りたいんですよね…。

おぉ、その意気だ!

なら、VODで“渋野プロのウェッジテク”をじっくり研究してみろ。

クラブ選びの瞬間、打つ前のルーティン、そして打った後の反応――

全部、VOD観戦の中に答えが転がってるぜ!

🏆 ウェッジ選びのヒントはVODにある!

ウェッジの3本・4本体制――

この選択は、あなたのゴルフにとって重要なターニングポイントになるかもしれない。

そして、その答えを知るためには…

「プロが実際にどうプレーしているか」を自分の目で確かめることが何より重要だ。

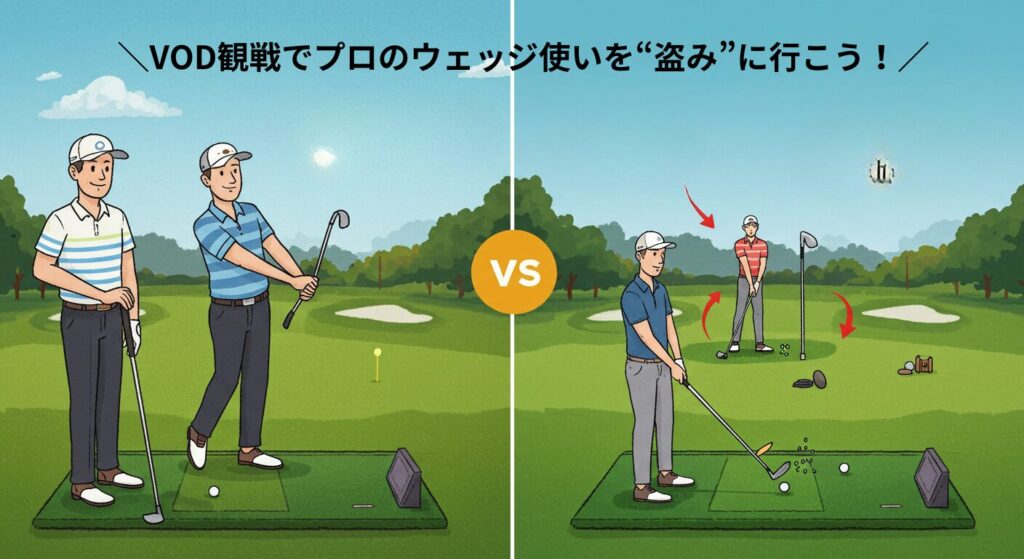

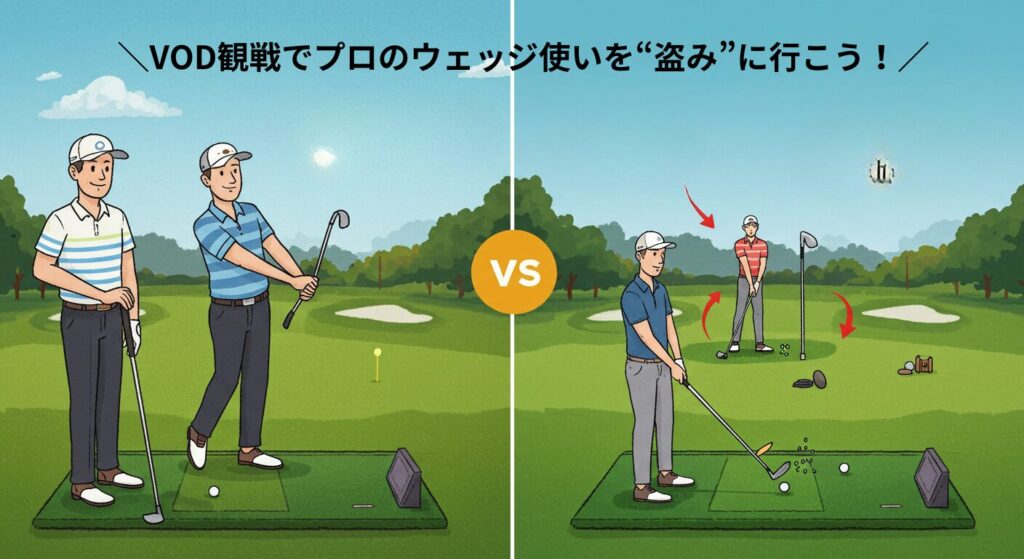

🔍 \VOD観戦でプロのウェッジ使いを“盗み”に行こう!/

- 渋野日向子プロの50°ウェッジでのピッチ&ラン

- 古江彩佳プロの精密なバンカーショット

- 小祝さくらプロの絶妙な距離感アプローチ

これらをVODでじっくり観察すれば、

あなたのウェッジ使いも、次のレベルに進化するはずだ!

ウェッジ選びは奥が深ぇぞ!

記事を読むだけじゃなく、VODでプロのプレーを観察して、自分のアプローチ力を爆上げしてこい!

📲 \今すぐ“プロのウェッジ戦略”をVODで観てみよう!/

👉 VOD観戦でプロの技を盗む!

🧠 ショートゲーム戦略の秘密は「VOD観戦」にある!

「ウェッジ選びなんて、ロフト角と飛距離がわかれば十分でしょ?」

…そう思ってるお前さん、それじゃ“机上のゴルフ”だ。

プロのショートゲームが“異次元レベル”って言われる理由、知ってるか?

それは、クラブ選びの判断基準・スイングの微調整・状況判断力――

こうした 「教科書には載っていない技術」を身につけてるからなんだよ!

でもな、その秘密をテキストや数値だけで理解するのは至難の業。

なぜなら、アプローチ技術は「観て学ぶ」のが一番早いからだ。

🎯 なぜ“VOD観戦”がショートゲーム上達に効くのか?

ゴルフ中継でプロのプレーを観たことがあるだろ?

でも、テレビ中継ってのは 「ショットの瞬間」しか映らないことが多い。

⛳️ たとえば、こんな“重要な場面”がスルーされてるんだ👇

- 🧐 クラブ選択の瞬間:プロが 何を考えてウェッジを選んでいるのか?

- 🔍 アドレス前の素振りや調整動作:どういう打ち方をイメージしてるのか?

- 🌬️ 風やライの確認プロセス:打つ前に何を確認しているのか?

📺 これらの“プロの思考の軌跡”――

テレビじゃ観られねぇが、VODならじっくり何度でも観察可能なんだよ!

社長、でも VOD観戦って、普通のゴルフ中継と何が違うんですか?🤔

いい質問だな、ちあきちゃん!

テレビは“結果”を見せるための放送だけど、VODは“過程”を観るためのツールなんだ。

あっ、わかります!

テレビ中継ではショットの瞬間ばかり映して、“どのクラブを選んで、どう構えたか”はわかりませんもんね!

おっ、珍しく話が早ぇな。

だからこそ、お前らもVODで“プロの思考プロセス”を観察するべきなんだよ!

なるほど!

じゃあ次のラウンド前に、渋野プロのウェッジショットをVODで見てみます!

🚀 VOD観戦で得られる3つの学びポイント

🟢 ウェッジ選択の理由がわかる!

ウェッジの使い分け、これがプロとアマチュアの最大の差だ。

同じ50ヤードのアプローチでも、

- 渋野日向子プロは 50°でピッチ&ランを選ぶのか?

- それとも 54°で軽いスピンをかけるのか?

その選択理由を理解するためには、打つ前のクラブ選びの瞬間を観る必要がある。

👀 VODで注目するポイント:ウェッジ選択のプロセス

- ボール後方でクラブを持ち替える場面:

→ 50°から58°に持ち替えた理由は何か? - グリーン周りでの打つ前の確認動作:

→ 左足体重?右足体重?ライをどう読んでるか? - キャディとの会話シーン:

→ **「風の読み」や「ピン位置の攻略計画」**が聞けることもある。

プロがクラブを決めるまでの“間”を観察しろ!

渋野プロのVODをスロー再生すりゃ、**“あ、この瞬間に攻めに決めたな”**ってのがわかるはずだ!

🔵 アプローチショットのテクニックが盗める!

プロのアプローチは、**打ち方の“引き出し”**が桁違いだ。

同じ30ヤードでも――

- ピッチ&ランで「コロコロ転がして寄せる」

- フェースを開いて「スピンをかけて止める」

- ロフトを立てて「低く速い球で転がす」

状況に応じて最適な技術を選ぶ能力がずば抜けてるんだよ!

🎯 VODで注目するポイント:プロのアプローチテク

- フェースの開閉具合:

→ ロブショットのとき、どれくらいフェースを開いてるか? - インパクト後のフォローの取り方:

→ ピッチ&ランなら低く短く、ロブなら高く長く。 - 打つ前の素振りのクセ:

→ 打つ前に何度か同じ素振りをしてる場面に注目!

社長!渋野プロのバンカーショットって、スイングスピードが速いですよね?

そうだ!バンカーはスピン量を砂でコントロールするから、スイングスピードが肝だ。

…で?その“速さ”をどうやって知ったんだ?

VODをスロー再生して、テークバックからインパクトまでの時間を計測しました!

ハッ!いいじゃねぇか、その調子だ!

プロの技術は“目で盗む”――お前もやっと、VOD観戦の楽しさに気づいたってわけだな!

🟠 プロの「決断の早さ」と「状況判断力」を体感!

プロのアプローチで一番すげぇのは、

「決断の速さ」と「迷いのなさ」だ。

アマチュアはアプローチで、

- 「50°か?54°か?…いや、58°で行くべきか?」

- 「ピッチ&ラン?ロブ?…どうしよう…」

と、頭の中で悩んでる間に、プロはクラブを決めて振ってるんだよ!

🎯 VODで注目するポイント:決断力の秘密

- キャディと話す時間:迷ってるのか、即決してるのか?

- クラブ選択後のルーティン:クラブを決めたら、もう他の選択肢を見ないか?

- 風・傾斜・芝の確認作業:グリーンを読む際、どの順で確認してるか?

プロの“迷わない決断力”――

その秘密は、普段からVODでライ読み&クラブ選びを研究してるからだ!

お前さんも、渋野プロがクラブを決めるまでの時間、VODで測ってみな!

🧠 VOD観戦でプロのショートゲーム戦略を学ぶステップ

「プロのプレーを観る」――

ただそれだけじゃ、“ゴルフ観戦マニア”で終わっちまう。

“ゴルフ上達マニア”になるためには、こんな手順でVODを活用しろ!👇

🔍 ステップ1:ターゲット選手を決める

まずは、「この人みたいなアプローチをしたい!」と思う選手を選ぶんだ。

| 🏌️♀️ プロ選手 | 🎯 特徴 |

|---|---|

| 渋野日向子 | 攻めのピッチ&ラン、転がしアプローチの達人! |

| 古江彩佳 | 繊細なタッチでのロブ&バンカーショットが絶妙! |

| 小祝さくら | 安定感抜群!「無駄のないアプローチ」なら彼女から盗め! |

🛠️ ステップ2:ショットごとに“注目ポイント”を決める

VODを観るとき、ただ眺めて終わりじゃダメだ。

必ず「今日はアドレスの形をチェックする!」など、テーマを決めて観ろ!

🔍 VOD観戦テーマ例:

- アドレスの重心位置:左足?右足?

- フェースの開閉具合:開き具合とスイングの関係性

- 打った後のリアクション:プロが首を傾げるとき、何を感じてる?

📓 ステップ3:自分のプレーに取り入れてみる

VOD観戦後、練習場で必ず試すんだ。

「プロの真似をする」→「自分の感覚と比較する」→「再びVODで答え合わせ」

このサイクルを繰り返せば、アプローチの引き出しがグンと増えるぜ!

🏆 VOD観戦こそ、ショートゲーム上達の近道!

ウェッジ選びの知識だけじゃ、アプローチのレベルは上がらねぇ。

プロの技術、クラブ選び、スイングの工夫――

その全ては、VOD観戦で“目で盗む”ことで初めて理解できる。

- 🟢 渋野日向子プロの“転がし名人”アプローチ

- 🔵 古江彩佳プロの“ふわりロブショット”

- 🟠 小祝さくらプロの“手堅いアプローチ術”

これをVODで観察すれば、あなたのショートゲームも進化する!

プロのプレーをテレビで“観る”だけじゃ、アプローチは上達しねぇ。

でも、VODで“研究”すりゃ、お前さんのウェッジショットもプロ級になるかもしれねぇぜ!

🏆 VOD観戦で女子プロたちのウェッジ戦略を体感しよう!

「ウェッジ選びの正解は?」

その答えを、本やYouTube動画の解説だけで探してるお前さん、まだまだ甘いな。

ウェッジ選びの真髄は、“プロのリアルなプレー”を目で観て学ぶしかねぇんだ。

なぜって?

- クラブ選びのタイミング

- アドレスでの重心のかけ方

- ショット前後の微妙な仕草

こういう「生きた技術」は、数字じゃなく映像の中にこそ詰まってるからさ。

🎯 VOD観戦が「ショートゲーム理解」を深める理由

🎥 自由自在な“巻き戻し&スロー再生”で、プロの技を分析できる!

テレビ中継だと、ナイスアプローチが決まった瞬間、すぐ次の選手に切り替わっちまう。

でも、VODなら、あの名アプローチを何度でもスロー再生できるんだ。

たとえば…

- 渋野日向子プロが花道から50°ウェッジで転がしたシーン

- 小祝さくらプロがバンカーから高いロブで寄せた瞬間

これらを リプレイ&スロー再生することで、

- クラブ選びの根拠(なぜ50°を選んだのか?)

- フェースの開き具合(どこまで開いてる?)

- 打つ前の素振りの回数や軌道(なぜ2回素振りした?)

こうした“プロの考え方”を自分の目で確認できるんだ。

🛠️ 練習のヒントを“プレー映像”から盗める!

プロのショートゲームには、“ルーティンの習慣”が隠れてる。

たとえば、古江彩佳プロの“バンカー前ルーティン”👇

- クラブフェースを開いて砂の硬さを確認

- 足を埋めて、スイング幅を調整

- 打つ直前にボールの後ろをじっくり見つめる

こういう「無意識のルーティン」がプロの精度を支えてるんだ。

VODでこの“無意識の動き”を観察し、真似して取り入れる。

これが、ショートゲーム上達の最短ルートってワケだな。

🌪️ プロの“攻め方”をプレースタイルごとに学べる!

プロによって、同じ距離でも選ぶクラブが違うって知ってるか?

- 渋野日向子プロ:積極的に転がして攻める「ピッチ&ラン派」

- 西郷真央プロ:バックスピンでピタッと止める「スピンコントロール派」

- 小祝さくらプロ:確実に寄せる「リスク管理重視派」

この違いを知るだけで、アプローチ戦略の幅がグッと広がるんだよ。

VODなら、プロの狙い・使うクラブ・スイング軌道――

すべて“目で理解できる”ってワケだ!

社長、VOD観戦ってそんなに役立つんですか?💦

テレビでもプロのプレーは観られますよね?

ふっ…ちあきちゃん、まだわかってねぇな。

テレビは“プレーの結果”を見せるだけだけど、VODは“技術の過程”を映してくれるんだ!

確かに!

テレビ中継じゃ“ナイスアプローチ”で終わっちゃうけど、

VODなら“クラブを選ぶ瞬間”や“打つ直前のルーティン”まで観られますもんね!

なるほど~!

じゃあ、渋野プロの50°ウェッジでの転がしを研究してみようかな!

その意気だ!

プロのウェッジ使いを目で見て、頭で理解して、真似して打つ――

これが、VOD観戦の醍醐味ってやつだな

📲 \今すぐVODで女子プロのショートゲームを学ぼう!/

🏌️♀️ VOD観戦で学べるプロのウェッジ戦略 TOP3

| 🏆 プロゴルファー | 🎯 ショートゲームの特徴 | 🔍 VODで注目するポイント |

|---|---|---|

| 渋野日向子 | ピッチ&ランの達人 | クラブ選びの素早さ&低弾道転がしの打ち方 |

| 西郷真央 | 高精度スピンショット | バックスピン時のフェース開閉&インパクト音 |

| 小祝さくら | 安定感抜群のアプローチ | 打つ前の素振り回数とフェース角の調整 |

🔍 VOD観戦の3つの活用法

- 同じ状況でのクラブ選択を比較する

→ **「50ヤードアプローチ」**で各プロが使うクラブを分析。 - ショット後のリアクションをチェックする

→ プロは、スピン量や転がり具合を確認する仕草をよくする。 - 自分の練習前後にVODで復習する

→ 練習後に「プロはどう打ってたか?」をVODで確認して反省。

ウェッジ上達のカギ?

それは、“VODでプロのプレーを盗み観る”――これに尽きる!

俺だって、**渋野プロのウェッジテクを観て“目からウロコ”**だったんだからな!

🎯 ウェッジ選びの答えは、VODの中に!

ウェッジ選びに正解はねぇ。

でも、プロがなぜそのウェッジを選び、その打ち方を選択したのか?

その「答え」は、VOD観戦の中にあるんだ。

✅ この記事での学びポイント(おさらい)

- 渋野プロが4本→3本に変更した理由は、距離ギャップ調整・ロングゲーム強化・攻めの姿勢。

- アマチュアは、距離感練習には4本体制が効果的。

- VOD観戦なら、女子プロたちの**「クラブ選びの思考」や「アプローチの技術」**を何度でも研究できる。

📲 \さぁ、あなたもVODで“プロのウェッジ戦略”を体感しよう!/

- 「渋野日向子プロの転がしアプローチ」をスローでじっくり分析!

- 「西郷真央プロのスピンアプローチ」でスピンのコツを学習!

- 「古江彩佳プロのバンカー脱出術」をマネして苦手克服!

👀 VOD観戦でプロの技術を“観て盗む”!

そして次のラウンドで、「プロみたいなウェッジショット!」と同伴者に驚かれる日がきっと来るぜ。

ウェッジ選びの記事を読んで終わり?

…そんな消極姿勢じゃ、ショートゲームは上達しねぇ。

VODでプロの技術を観察して、“生きたウェッジ感覚”を手に入れろ!